ザ武士私たちの想像力の不可欠な部分です。 7世紀近くにわたり、彼らは封建時代の日本を統治した武士階級の一員でした。これらの超尊敬される社会人は、特に戦闘スキルと非常に厳格な名誉規範である武士道を特徴としています。このファイルでは、これらの魅力的なキャラクターの神話に貢献する驚くべき事実を探っていきます。

唯一の黒人侍、弥助の物語

この物語は、ポルトガル出身のイエズス会の司祭ルイス・フロイスの回想録に由来しています。地味なタイトルの彼の作品の中で、日本の歴史、そこには弥助の驚くべき物語があります。モザンビーク出身の奴隷で、後者はイタリアのイエズス会士アレッサンドロ・ヴァリニャーノとともに1579年に日本に到着した。彼は日本旅行中に確実に身を守ってくれます。京都に到着すると、弥助は大名たちに紹介される。将軍それは他でもない、織田信長です。

弥助は、日本語の急速な習得と、当時の平均的な日本人の身長をはるかに上回る身長(平均1.57メートルに対して弥助は1.88メートル)で際立っていました。珍しい逸話:彼は実際に自分の肌の色であることを確認するために風呂に入らされました。愛称はクロさん、またはクロスケ(どこかに行って日本語で「黒」を意味します)、奴隷には最高の栄誉、つまり武士の階級への昇進が与えられます。大名の用心棒となった彼は養女と結婚し、宮廷顧問となった。ありえないほど美しい社会的上昇。

戦士たちは鼻を切るために金をもらった

武士は敵の首を軍宝として大名に持ち帰るのが習わしである。1590 年の朝鮮侵略の際、日本軍は兵站上の問題に直面しました。実際、犠牲者の数が多すぎるため(犠牲者には区別をするなと命令され、全員殺さなければならなかった)、伝統的に塩漬けにして梱包する前に収集ステーションに集められていたすべての頭を持ち帰ることは不可能であった。

そのため、塩水を入れた樽に保存した鼻や耳を持ち帰ることが好まれました。朝鮮襲撃後、日本人には持ち帰った「硬貨」の枚数に応じて給料が支払われた。この報酬は、できるだけ多くの犠牲者を勇気づけました。その後、鼻は約 20,000 個が納められた墓に保管されました。この驚くべき習慣を記した神聖な記念碑が京都にあります。耳塚は「耳の山」と名付けられ、上の写真を参照。そこには、戦国時代に日本を統一した 3 人のうちの 2 人目である豊臣秀吉の侵略中に殺された朝鮮人の 4 万人弱の鼻が納められています。

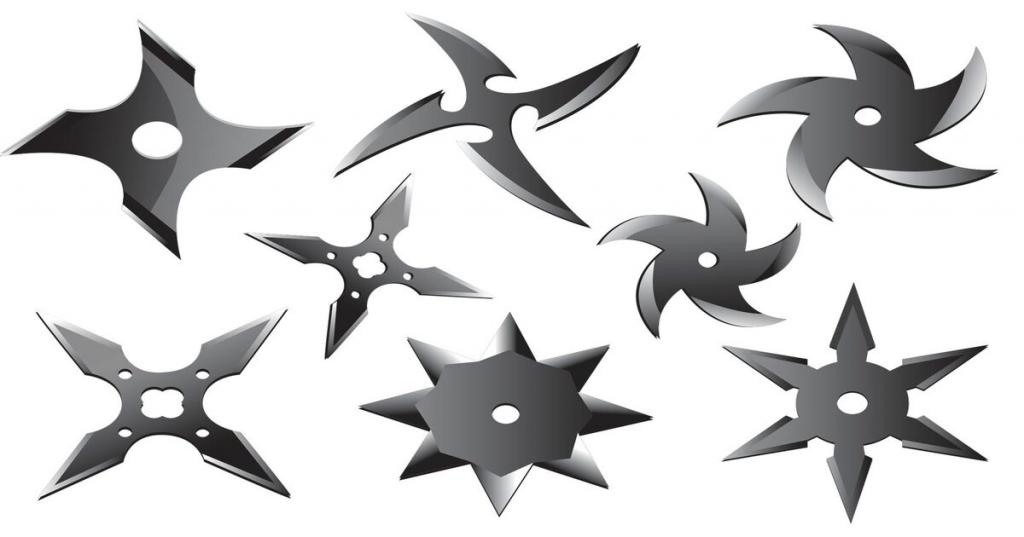

手裏剣って武士の武器?

信じられていることに反して、手裏剣は実際に兵士だけでなく武士によっても使用される武器ですashigaru、後者によって雇用された歩兵。この混乱は、テレビや映画を通じて広まった、手裏剣の練習に関連付けられている忍者のイメージによるものです。最もよく知られているのは平手裏剣です。ヒラ手裏剣- 4 つの尖ったポイントがあります。語源的には、この単語は次の 3 つの部分に分けることができます。シュウ(主要)、リ(投げる)そしてケン(ブレード)。全体は「手に隠した剣」と訳せます。

手裏剣を扱う技術はと呼ばれますshurikenjutsu。手裏剣は武士にとって補助的な武器であり、殺すためではなく、危害を加えたり、注意をそらすために手裏剣を使用しました。どこからともなく鋭い手裏剣の一撃で敵は簡単に方向を失い、数メートル先で見失ってしまう可能性があります。強力な鎧を破壊することができないこれらの鋭い星は、主に目、手、足などの体の露出した部分をターゲットにしました。真の戦略的ツールであるこの武器は、毒に浸して使用したり、発火させたり、地面に植えて使用したりして、時には致命傷を与えることができました。

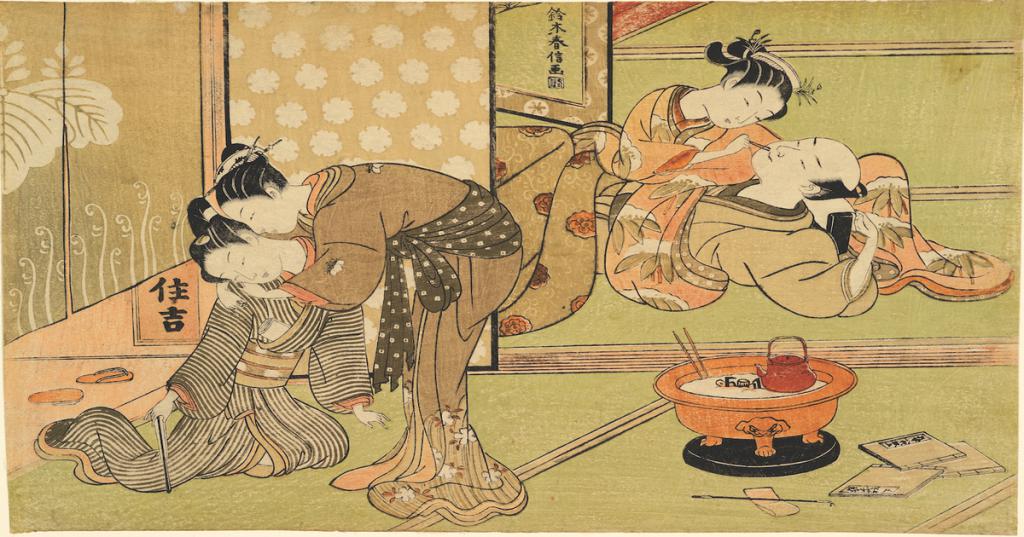

サムライとセクシュアリティ

サムライは私たちを驚かせてやみません。見た目とは裏腹に、彼らは自由で充実した性を楽しんでいた。驚くべき例としては、Wakashudo,これは「若者の道」と訳せます。それは経験豊かな武士と若い弟子の間の肉欲的な関係です。当時、そのティーンエイジャーは恋人であり戦友であり、自分自身をわかす江戸時代、日本社会はこれらを考慮しましたわかす「第三の性」として。

当時、少年は僧侶や武士の指導者に預けられるのが習わしでした。後者が同意した場合、彼らは成人するまで恋人になります。これらの関係は社会から好意的に見られ、若い見習いにとって有益であると考えられました。実際、そのアイデアは正直さの価値を教え、美しさと美学に対する意識を高めることでした。驚くべき事実:現代の西洋社会とは異なり、異性愛関係やより広範な女性への愛は、武士を女性化しているとして非難されました。

身を守るためのインフレータブルケープ

武士の装備には創意工夫の宝が隠されており、美しさと機能性を組み合わせる彼らの能力を証明しています。ザ罰、本物の膨張可能な保護コートは、着用者を背面と側面からの矢の攻撃から保護することを目的としていました。この「強化されたマント」は長さ約 6 フィートで、武士が乗馬に乗ると風船のように膨らみ、敵の射手の攻撃の衝撃を大幅に軽減しました。の罰いくつかの布片を枝編み細工品、竹、さらにはクジラの骨のフレームに巻き付けて作られていました。後者はと呼ばれますより正確な

このマントを身に着けていることは特徴的な兆候であり、その所有者は重要人物またはエリートメッセンジャーに指定されることができます(tsukai-ban)。さらに、罰一般に、その所有者に関連付けられている家の紋章で装飾されていました。細川藤孝(通称:細川幽斎)の日記には、daimyo戦国時代)の生首があったことが分かりました。tsukai-ban価値の増加です。そんな者を倒した幸運な武士のために、次の手順を実行します。罰のシルクで包みます。罰。 »。

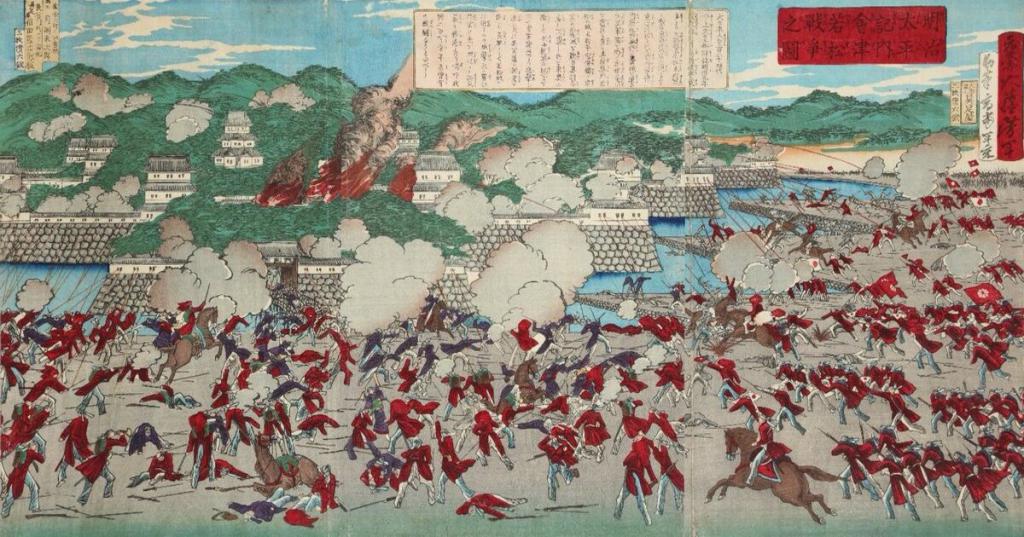

中野竹子と女子軍団

1868 年 1 月から 1869 年 5 月 (明治時代) まで続いた日本の内戦である戊辰戦争中、中野テケコは防衛に参加しました。将軍徳川慶喜。彼女は若い頃、詩、書道、戦闘を教えられました。厳しい訓練を受けて、彼女は物品の取り扱いの専門家になりました。なぎなた- ハルバードに似た長距離武器で、馬のハムストリングを切るために伝統的に僧侶によって使用されています。彼女は特に1868年秋の会津の戦いで、ためらうことなく自分の威厳を発揮して頭角を現した。なぎなた西側の銃器に対して。

わずか 21 歳で、彼女は警戒訓練を受けた女性大隊のリーダーとなり、敵と激しく戦いました。胸を撃たれたとき、彼女は自分の首がトロフィーとして使われないように妹に首をはねるよう頼んだ。会津秋祭りは毎年、この傑出した戦士と彼女の女性軍団を讃えます。

彼らはサーベルを振るう前に弓を射た

もともと武士は優れた射手でした。まさに、戦士の道(bushido) はこの実践を中心としており、その芸術は弓道、以前はkyujutsu– 日本の歴史の多くにおいて、剣術よりも重要なスキルと考えられていました。鎌倉時代 (1192 ~ 1334 年) には、武士の訓練に射馬が使用されました。後者が強制的に罪を犯すことさえ起こりました。seppuku- 儀式的自殺 - 悪い結果の場合に!

語源的には、次の 2 つの部分がわかります。キュウ(弓)とする(道)。の弓道江戸時代初期に本格的な武道として発展しました。武士が私たち皆が知っている剣の達人のイメージと結び付けられるようになったのは、武士の治世の終わり頃になってからでした。

合法的な殺人の権利

武士はその社会的地位により、多くの特権を享受しました。後者の中には、下層階級の人々を軽蔑したり、名誉を傷つけたりする場合に限り、自由に殺害する権利があることがわかります。この本来の権利は、控えめに言っても 1870 年頃まで武士に認められていました。その起源は、当時流行していた次の表現にあります。kiri sute gomen,これは、「決定の許可」(処刑は剣を使って実行されなければならないことに注意)および「放棄の許可」(したがって、犠牲者の場所と身体を指す)と翻訳できます。

武士は名誉ある戦士であるため、犠牲者に合法的に身を守る権利を与えました。表現kiri sute gomen謙虚さと許しを誘導しながら、殺人行為を指します。そして、「殺してしまってごめんなさい」または「彼を殺したことを後悔していますが、それは私の権利です」という表現に近い意味を見つけます。日本への旅行中に偶然この言葉を発音してもパニックにならないでください。現在では、この表現は「あらかじめご容赦ください」という意味で使用されています。